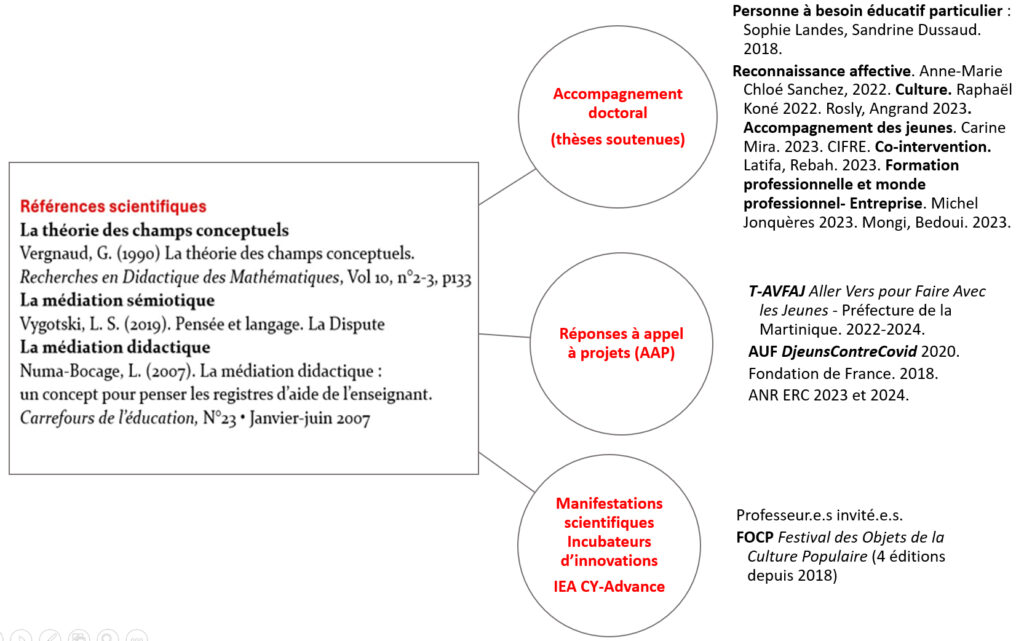

Références Scientifiques

Gérard Vergnaud : « L’objet de la théorie des champs conceptuels est de fournir un cadre aux recherches sur les activités cognitives complexes, principalement sur les apprentissages scientifiques et techniques. C’est une théorie psychologique du concept, ou mieux encore, de la conceptualisation du réel : elle permet de repérer et d’étudier les filiations et les ruptures entre connaissances du point de vue de leur contenu conceptuel ; elle permet également d’analyser la relation entre les concepts comme connaissances explicites et les invariants opératoires qui sont implicites dans les conduites des sujets en situation, ainsi que d’approfondir l’analyse des relations entre signifiés et signifiants. »

(Vergnaud, G. (1990) La théorie des champs conceptuels. Recherches en Didactique des Mathématiques, Vol 10, n°2-3, p133).

Line Numa-Bocage : « Ce qu’emprunte le présent article au champ de la « didactique professionnelle », c’est justement tout ce qui a trait au registre des concepts que Pastré (2002) définit comme pragmatiques. Nous tâchons donc, par l’analyse de l’action médiatrice de P, de mettre au jour de tels concepts, lesquels se spécifient comme organisateurs de l’activité en tant qu’ils permettent l’efficacité de l’aide à l’apprentissage. Notre étude porte ainsi sur les caractéristiques de la médiation mise en œuvre dans trois séances de mathématique menées au CP par une enseignante novice(T2 = P) auprès de quatre élèves. Toutefois, comme ces enfants sont catégorisés selon leur niveau (fort, moyen, faible) plutôt que selon leurs besoins, on peut se demander dans quelle mesure pareille typologie n’est pas de nature à exercer une influence sur l’acte de médiation. Comment, en effet, les schèmes 1 de médiation – et l’enseignante en possède un répertoire assez vaste – peuvent-ils s’adapter aux caractéristiques hautement individuelles des schèmes d’action des élèves si on n’a garde de s’affranchir de la problématique du niveau ? Pour être plus précise : la représentation la plus couramment portée sur les élèves en difficulté, parce qu’elle tend à sous-estimer les ressources de ces derniers en termes de schèmes d’action, ne risque-t-elle pas de conduire à abaisser encore l’étiage des schèmes de médiation ? »

(Numa-Bocage, L. & Larere, C. (2008) Analyse de la médiation didactique comme dimension particulière de l’activité enseignante. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation. 2008/2 N°42 ; pp 161-176)